北京交通广播103.9听天下10月28日报道“地下旅馆、商场和车库的隐藏功能竟然是......?!”

播讲人:郭炜

节目编辑:于达、程涵

小剧场配音:韩建强、宝木

1978年10月21日,北京召开了第三次全国人民防空会议,当时的国家领导人邓小平、叶剑英、李先念等人都做了报告,会议确立了一个主题:在未来的人防工事建设上,要遵循一个“全面规划,突出重点,平战结合,质量第一”的建设方针。

可能有听众会问,这人防工事不是为了应对战争才修建的么?只要在战争时期能发挥作用不就行了么?为什么还要关注它们在和平时期的利用呢?

这里面有两个原因,咱们都知道,一个房子如果老没人住,慢慢地这房子就会出现各种问题,直到最后崩坏。

至于这里面的原因,按老话儿说是这房子没人气儿,早晚要塌;用科学的观点看,就是有人使用的房子,出了小问题随时修修补补,就不至于酿成大问题。人防工事也是这个道理,日常有人使用和维护,才能确保它的状态一直良好,遇到战争时才不会掉链子。

至于第二个原因,修工事都是要花钱的,为了国家安全,人防工事的建设要保质保量,如果不能在和平时期把它们利用起来,任由它们闲置在那里,那前期的投入就成了纯成本,也不符合我们国家的经济利益。

我这么一解释,估计您也能意识到,这人防工事在和平时期的再利用,是个多么重要的大事了吧?

可是,为了战争而建造的人防工事,在和平时期究竟该怎么利用呢?这里面的门道可就多了——

人防工程“重新”提上日程

关于人防工程的再利用问题,其实早在上个世纪50年代,国家就已经开始重视了。

就在1955年11月,中央人防委员会制定下发的《二级防空洞设计规划》中,就明确提出了,在不影响战时使用的前提下,尽量考虑平时利用,比如当成一些单位的食堂、俱乐部、图书室、夜校、仓库等等。

这份文件,是我们国家第一次在正式文件中明确提出人防工程的建设要走到平战结合。

以这个文件为指导思想,从1958年起,国家又先后出台了多个规划和指导意见,核心思想就是:在不妨碍防空要求的原则下,人防工事从设计到建造,都要尽量兼顾到平时的再利用。

尽管早就提出了人防工事平战结合的思路,可为什么在之后的十多年里,许多人防工事却并没有在平时被利用起来呢?

原因其实也不难理解,您只要回顾一下咱们国家改革开放前的历史,大约就能猜到了——打从朝鲜战争以后,我们就一直处于战争阴影的威胁下。

特别是咱们国家后来奉行的不结盟政策,让我们身处冷战两个阵营的夹缝之中,所以也被迫处于“打仗、打大仗、打核战争”的准备中。

在这个状态下,人们总会觉得,这些人防工事,可能随时会发挥战时作用。既然如此,那短时间内的再利用就变得没那么重要了。

听过我们之前节目的听众可能有印象,咱们北京最重要的一项人防工事—北京地铁,在修好之后的两年间,压根儿没有正式运营,就是因为这个原因。

可是,在进入上世纪70年代中期以后,特别是改革开放以后,人防工事再利用的这个话题,开始越发引起人们的重视。

为什么?因为大家逐渐开始看清:放眼国内外,和平发展是当时最重要的主题。人防工事当然还要继续修建,以应对可能的战争威胁。

可是另一方面,还是要重新重视起和平时期对这些工事的利用。

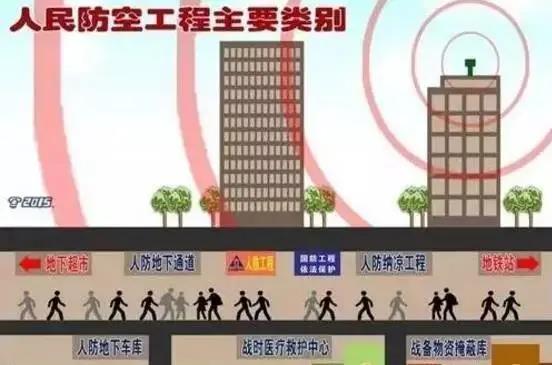

于是,从那个时候起,我国的人防工作者重点干了两件事:第一,对于一些平时和战时都需要的生产车间、实验室和仓库,在条件允许的情况下,索性在设计建设之初,就把它们设计成地下设施,这样万一遇到战时,这些场所直接就是地下工事,省得搬迁了。

另一件事,则是实现部分人防工事的“一物多用”,让这些已经建成的工事发挥一种投资效应,回收这些工事前期修建和后期维护的成本。

解决就业顺带发现新商机

从那以后,北京市开始了对部分人防工事的再利用,这些工事的一个主要用途,就是改建成了地下旅馆或招待所。

可是,为战争而准备的人防工事,该怎么改造成和平时期的旅馆呢?

当年有个词,叫待业青年。

上世纪70年代末80年代初,一部分经历过上山下乡的年轻人返回城市,他们错过了读书的好时机,短期有没有工作能进行安置,就变成了当时的一个庞大的群体,也就是待业青年。

为了解决他们的就业问题,当时北京市的人防工作者们,想出了一个办法,那就是将一些闲置的人防工事,改建成地下旅馆或招待所,招聘一批待业青年担任服务人员。

这样一来,既安置了待业青年,又实现了闲置人防工事的再利用,实在是个两全其美的好事。

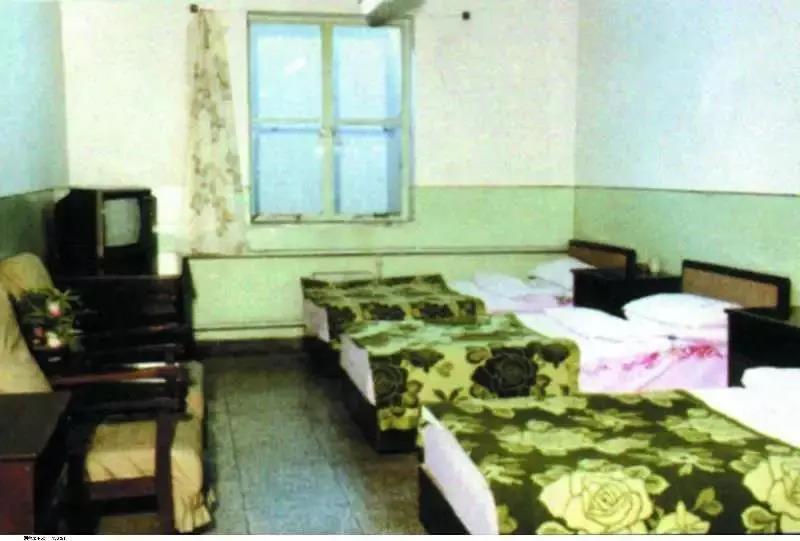

就这样,1979年8月6日,一间位于海淀区北洼路6号的地下旅馆正式开业了。

这家旅馆就是用八里庄街道的人防工事改建而成的,这片人防工事大约有500多平米,在建造之初,就已经配好了上下水、厕所和通风设备,稍微进行一下改造,分出若干个房间,活脱脱就是一个现成的旅馆。

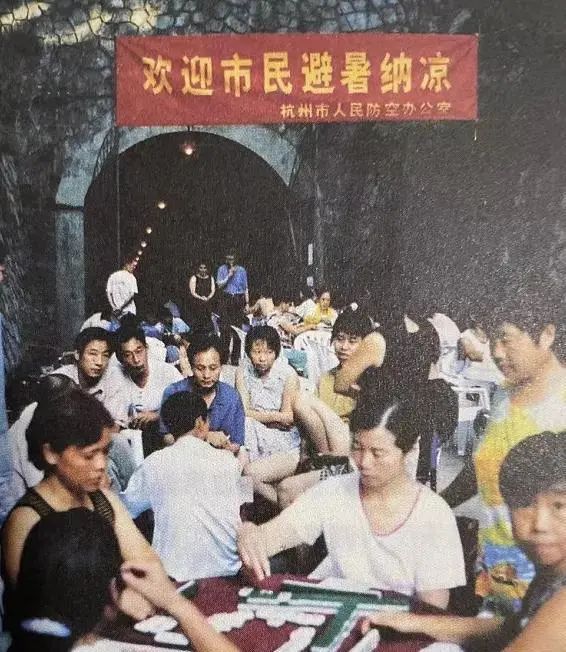

20世纪80年代利用人防工程建设的招待所

当时的海淀区人防办公室,花了3万多元,将这里分隔出了17个房间,设置了106张床位。

您可别小看这3万块,在当年也不算是个小数啦!那能回本儿吗?跟您说,自打这地下旅馆开业以来,短短两年就盈利了7万多元,顺顺利利收回了投资。

旅馆既挣了钱,又让闲置的人防工事得到了利用,最重要的是,还解决了周围一大批待业青年的就业问题。

消息一出,黑龙江、上海、石家庄、大连等地的人防工作者们,竞相来这里参观学习,就连当时的加拿大驻北京的记者,也来旅馆进行了采访,地下旅馆的成功,不仅轰动了全国,还传向了世界。

从那时候起,整个80年代,北京城先后开设了500多家类似的地下旅馆。

当时的北京城,地上能够居住的酒店和旅馆数量很少,这些地下旅馆的出现,有效缓解了当时北京“住店难”的问题,也为国家带来一笔不小的收益。

有数据统计,截止到1999年,北京市先后出现的地下旅馆有889家,累计接待了旅客2亿人次,为国家创造了2.6亿元的税收,还解决了1万多人的就业问题。

最重要的是,在这些旅馆运营的过程中,那些原本闲置的人防工事得到了很好的开发和养护。这种对人防工事再利用的方式,让人们切切实实感受到了什么叫一举多得。

建“地下商城”还能盈利

除了改建成地下旅馆外,人防工事的另一项用途,就是被改造成了地下商场。那么北京哪些知名商场是人防工程改造而成的呢?

人防工事当成地下商场使用,这事出现的时间可比咱们刚才提到的改成旅馆要早。

早在上世纪70年代初,西单商场的地下营业厅,就已经开始使用了。

按照当时的规划,这座地下营业厅打从设计之初,就是按照平战结合的思路入手的。最终,这里修建成了一座超过4000平米、平时用作营业厅的地下大型防空建筑。

这座建筑拥有6个出入口,和周围的4座大型商场相连。地下的经营面积是900多平米,其他部分用作了办公区、库房等商场配套设施。

唯一的遗憾是:这座地下营业厅当时和咱们老百姓的关系不大,这里经营的是五金电器和专收外汇券的高档商品专柜,面向的客户自然也就是归国华侨或是驻北京的外国工作人员。

即便如此,这座大型地下商场,每年还是能为国家创造出300多万元的利润,收益是相当不错的。

北京的另一座地下购物中心,就要数西城区大栅栏街道的地下商业街了。

在之前的节目里,我们提到过当年埃德加·斯诺访华,点名要参观北京的人防工程,他参观的就是这里。

在斯诺之后,经过周总理批准,这里成为了首批允许外宾参观的人防工程。

北京地下城接待阿尔巴尼亚代表团参观

随着参观人数增多,有人就提议,干脆将这里改建成了地下商业街,请外宾在参观的同时,也能捎带脚消费消费,替国家挣点外汇。

这个建议立刻得到了采纳,在之后的20年里,这里先后接待了来参观购物的外宾50多万人,创造的外汇收入,自然也是非常可观了。

真正面向咱们老百姓的地下商业街,要到1990年才正式出现。

就在这一年的10月,西城区人防办公室利用月坛公园的地下人防工程,改建成了天外天地下小商品批发市场。

曾经火爆京城的天外天

这个市场的营业面积超过4000平米,设有400多个摊位,经营商品数量过万。

由于这里兼顾批发和零售,生意好得惊人。最鼎盛的时候,这里不光吸引了北京的居民来采购,货物还卖到了外地20多个省市自治区,甚至连蒙古、伊朗、朝鲜和东欧的一些外商,也来这里进货。

从1991年到1999年,这里光是出租柜台就为国家创造了5400多万的收入,至于其他税收、利润之类的,就可想而知了。

随着国家市场经济的发展,许多小区里的人防工程,也开始改造建设,许多商家利用这些居民区里的小型防空地下室,开辟了不少地下超市。

由于这里物价便宜,离住家又近,吸引了周围居民前来消费,这种模式很快在全市得到了推广,不信您就打开手机地图,搜一搜您家周围的便民超市,很可能搜到的某一家,就是这种拿人防工程改建而成的。

人防工程开启车库模式

进入21世纪后,许多人防工程被当作了地下车库。其实早在上世纪70年代末,对于人防工程的这种使用,就已经开始出现了。那咱们北京的第一个地下车库出现在哪儿呢?

进入新世纪以来,被当做地下旅馆和小商品市场的人防工程,数量开始逐渐减少。

这里面的原因比较复杂,您比方说,随着咱们北京城的发展,许多新兴的酒店宾馆出现了,大家生活富裕了,也开始追求住宿品质了,地下旅馆的生意就不好做了。

至于小商品市场的消失,则可能有防火安全的考虑,另外,如今网购越来越发达,大家也不用非得去这种市场购物了。

不过,随着这些用途的消失,人防工程在和平时期另一种应用,就变得越来越重要了,那就是充当地下停车库。

和所有的大城市一样,北京也面临着巨大的停车压力,将人防工程设计成地下车库,无疑为解决停车问题,提供了一个很好的思路。

其实早在1979年底,北京就出现了第一座具备停车功能的地下人防工程,它就是位于广安门外甘石桥的广安门消防中队地下车库。

这里是北京市第一批平战结合重点建设项目之一,根据规划,这座地下车库可以存放10辆消防车,这停车空间可是真够大的了,另外还配有检修车位、发电机房、宿舍和食堂等生活空间。

在此之后,北京市陆续出现了不少根据人防工程标准修建地下停车库,极大缓解了城市的停车问题。

到了上世纪90年代末,王府井商业街出现了第一座现代化的立体停车库,这是个什么概念呢?

这么说吧,在此之前的地下车库,通常就是地下一层,施工难度不大,停车的数量也比较有限,而王府井的这个立体停车库,地下一共有5层,同时可以停放500辆汽车,而且这里的出入口经过精心规划,确保了车辆在出入库的同时,不会影响周边道路的交通。

大约也就是从这个时候起,这种作为地下车库的人防工事的建设思路,开始被广泛应用,如果您看看您家小区的地库,保不齐就贴着人防工程的字样,那就是属于我说这这个类型了。

关于人防工程在和平时期的用途,其实还有许多种,在历史发展的过程中,总有一些新用途会出现,也有一些旧用途会逐渐被淘汰。

人防工程作为关系国家安全的重要保障,它在和平时期的利用将会成为一个持久的话题,相信在未来,我们一定能找到更加经济实惠的方法,在保障人防工程修建的同时,为它在和平时期的使用,找到更好的途径。