北京交通广播103.9听天下9月14日报道“不重视‘人民’的防空,咱们党坚决不搞!”

播讲人:郭炜

节目编辑:秦雅楠 程涵

小剧场配音:田洋 韩建强

战争时期的人防工作

欧洲始建造 人手一个洞

防空听音雷达

英国二战时期防空洞

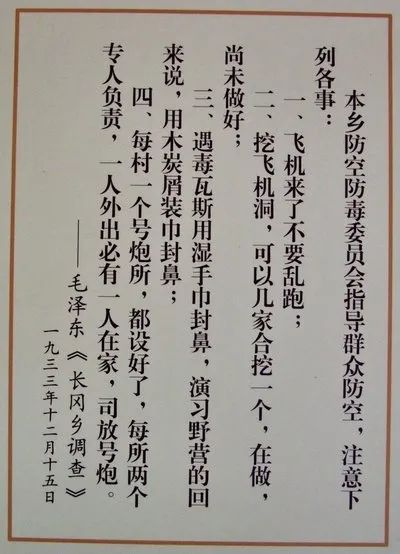

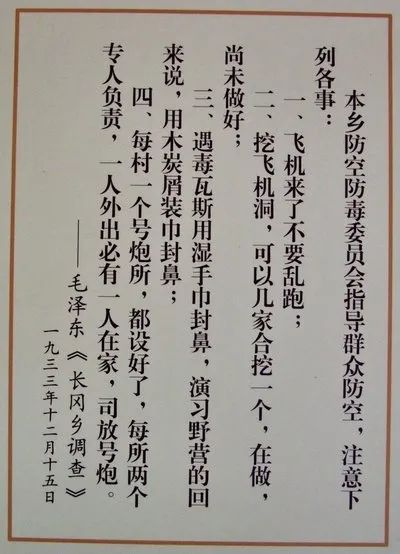

早有预料 防空部署初开展

第一次全国苏维埃代表大会

“一苏”大会会场

国民党进行飞机轰炸

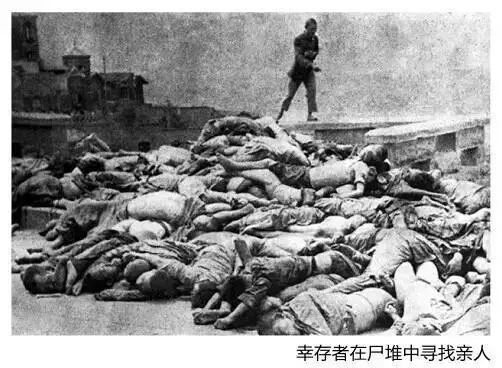

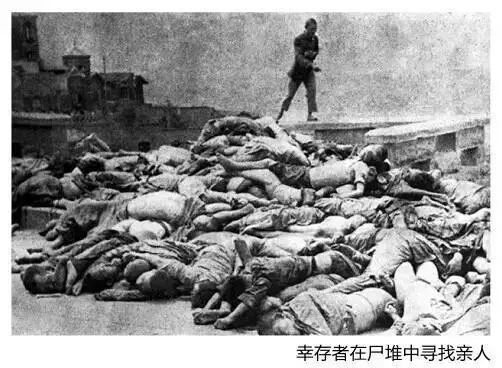

忽视人防 教训惨痛

遭受轰炸后的重庆

重庆大隧道惨案

毛主席和聂荣臻合照

以史为鉴 人防从未懈怠

抗战时期的防空洞

珍宝岛冲突

扫一扫在手机打开当前页

播讲人:郭炜

节目编辑:秦雅楠 程涵

小剧场配音:田洋 韩建强

战争时期的人防工作

欧洲始建造 人手一个洞

防空听音雷达

英国二战时期防空洞

早有预料 防空部署初开展

第一次全国苏维埃代表大会

“一苏”大会会场

国民党进行飞机轰炸

忽视人防 教训惨痛

遭受轰炸后的重庆

重庆大隧道惨案

毛主席和聂荣臻合照

以史为鉴 人防从未懈怠

抗战时期的防空洞

珍宝岛冲突