2021年9月18日北京试鸣防空警报!还有谁对警报类别傻傻分不清?

在之前几天的节目里,我们跟您聊了不少跟人民防空有关的故事,今天,我想跟您聊聊防空警报器。因为明天,也就是9月18日,是北京的防空警报试鸣日。

其实算起来,刚才开篇小剧场里提到的石别拉,就可以算是一种古代的报警器了。从古至今,和它类似的报警装置其实还有很多。这里面又有多少精巧的设计呢?

防空警报器进化史

说起报警器,在中国的历史可以说是源远流长了。

我举个大家都知道的例子。比方说我们在历史上都学过,从周朝以来,如果遇到边境有外敌入侵,古人怎么才能用最快的方式把消息传到首都、好让天子尽快知道,以便调人来支援呢?

答案很简单,放狼烟呗。

古时候一般按5公里的距离修建烽火台,台子上面有烧烟放火的装置,下面则是士兵居住的房屋。

一旦出现敌情,这烽火台是白天烧烟,夜里放火,用一个个接力的方式,把消息传递出去。

这种报警设施,在中国一直沿用了2000年,直到明朝,这都是传递边境敌情的重要工具。

除了烽火台之外,像是咱们开头提到的石别拉,也算是一种小范围的报警器。

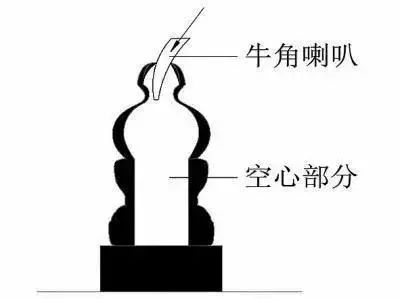

石别拉到底啥样呢?

如果您今天到故宫去,仔细观察,还能看到一些宫殿外围栏的杆上,有一种莲花瓣形状的特殊柱头。这个柱头上有一个孔,中间是空的。这种中空的石柱头,形成了一种类似放大器式的东西,这就是石别拉。

故宫里的石别拉

如果宫中出现警情,这个宫里的太监或是卫兵,就会把3寸长的牛角形的喇叭,插到这个柱头上。之后吹响喇叭,借助石别拉的空膛,将喇叭声音放大,再使用烽火台那种接力的方式,将警报传遍整个紫禁城。

据史书记载,石别拉最早出现在清朝初年,由顺治皇帝派人精心设计制作。

只不过在之后的100多年里,石别拉很少发出声响。毕竟,在顺治之后,大清朝蒸蒸日上,谁也不会到皇宫闹事。直到嘉庆十八年的天理教徒起义,这石别拉是着实帮上了大忙。

可是,不论是烽火台还是石别拉,都只能算是一种原始的报警装置,和我们今天想讲的防空警报器,差距还是很大的。

那么我们今天熟悉的防空警报器,又是什么时候出现的呢?

咱们前面的节目提到过:一战爆发后的1915年,德国对英国实施了人类历史上的第一次空袭。当时用的还不是飞机,而是飞艇。

齐柏林飞艇

德国飞艇先是轰炸了英国的沿海地区,后来更是飞到了伦敦的上空,对这里的住宅区和商业区进行了破坏。

也就是从这个时候起,英国人建立起了人类第一套防空警报系统,他们对德国的空袭进行监控与预警,再用防空警报器通知城市居民,及时进行隐藏躲避;并且在空袭结束后,再通知大家出来抢险救灾以及恢复生活秩序。

英国的这套方式很快被各国效仿,到二战以后,逐渐形成了一种健全的防空警报网络。

防空警报器,拿来吧你

对于北京城而言,如今的我们也有了完备的防空警报网。可您知道北京最早的防空警报器,又是什么时候出现的吗?

北京城的第一台防空警报器,出现在二战时期。只不过,这东西不是我们的,而是由敌人修建的。

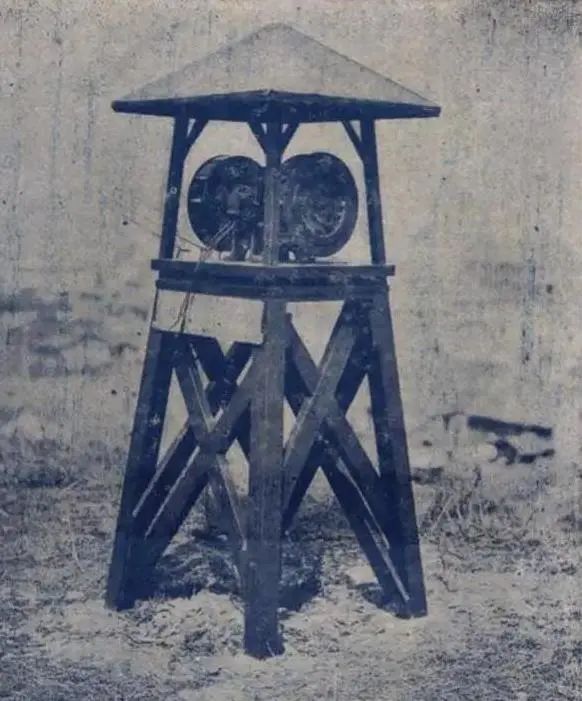

1937年日本侵占北平以后,在景山上安装了一台20马力的双重风力加压电动警报器,之后,又要求伪警察们在各自的辖区安装了48部手摇报警器。

1937 年全面抗战打响后使用的防空警报器

在这之后的两年间,日本占领军还进行了多次防空演习,测试警报器的效果。

1945年抗战胜利后,国民党政府保留了日本占领时期修建的警报器,同时又成立了相应机构,对这些报警器进行维修管理,甚至还效仿日本人进行了防空演习,测试报警效果。

这个事实表明,日本人当初在北京建立的防空警报网,效果其实还是不错的,至少是得到了国民党政府的认可。

只不过,这套由日本人建立、被国民党精心维护的防空警报系统,真正发挥出它的作用,还要再等上几年,为什么呢?

其实您一想就明白了,抗战时期,国民党节节败退,那时候的空军,几乎飞不到北京这么远;至于解放战争时期呢,人民解放军的空军实力也很弱,不值当冒险空袭北平。

可是随着北平和平解放以后,情况不一样了。

进北平以前,新成立的解放军平津卫戍区防空司令部,其实挺担心北平防空的,毕竟那个时候我们的空军实力弱,而国民党空军又隔三差五地就会来北平上空骚扰。

没想到进城以后,解放军发现这套从日本时期一直传下来的防空警报网居然非常健全,那我们正好全盘接收,为我所用啊!

与此同时,防空司令部下达命令,升级防空警报网,增加16部电动警报器,外加若干手动警报器,同时,还修改了警报声音,用来和之前敌人使用的警报音进行区别。

另外,从1949年4月起,防空司令部还要求每个警报器所属的警报站,要设立2到3人的编制,专门负责警报器的安全。

同时,每天早上5点还要对电动警报器进行一次启动,确保设备的正常。

在之后的1年多时间里,尽管敌人飞机多次飞临北京上空,但是靠着这套完备的防空警报网,有效降低了空袭带来的损失,保障了人民财产和生命的安全。

进入上世纪六十年代以后,随着北京城的建设,城市规模比从前扩大了不少。原有的防空警报网,自然也要与时俱进了。

于是在1962年到1964年间,北京市人防指挥部,对原有防空警报器进行了大规模检修,替换了一些老旧设备。

同时,还在复兴门、白塔寺、虎坊桥和小西天等地,加装了一批20千瓦的大型防空警报器,另外还把城里之前使用的一些小功率的电动警报器,升级成了大功率的版本。

这主要是因为,随着城市的发展,城里的各种噪音分贝增加,换成大功率警报器,能使警报声传播的范围扩大,提高防空警报网的效率。

从那时候起,随着城市规模的日渐扩大,北京的防空警报网,每年都会经历测试、检修,定期也会进行设备升级。为的就是确保这套防空警报网能够一直发挥稳定的作用,直到今天。

警报声声,告诫声声

刚才我们只是从宏观的角度简单介绍了北京防空警报网的情况。那放到个体上来看,每个独立的警报器,又有些什么特点呢?为什么国内的很多城市,每年都要鸣响一次防空警报呢?

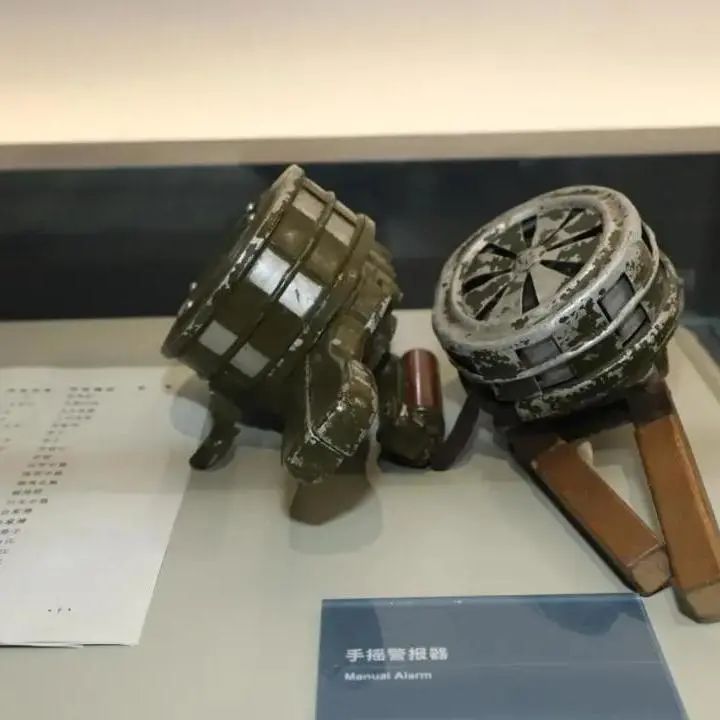

通常情况下,防空警报器可以粗分成四个类型,分别是电动警报器、电声警报器、气动警报器和手动警报器。

比如咱们刚才提到的,日本人最初在北京使用的,就是电动和手动两种警报器。

手动警报器(左)和电动警报器(右)

这两种警报器的特点很好理解,顾名思义,就是一个用电动,一个用手动。

真正让人困惑的可能是中间两种,也就是电声警报器和气动警报器。

所谓电声警报器,就是将存储好的音频信号,通过电子设备进行放大再播放出去。

电声警报器

这种警报器因为省去了电动或手动警报器原有的机械结构,体积上小了不少,可是发声的效果却一点不弱。

至于气动警报器,则是把电能转化为机械能,再把机械能转化为气能,最后由气能转化为声音,用通俗的话说,就好像一个人用嘴吹响警报器一样,只不过人的力量很有限,而用电机驱动去吹,声音效果肯定不能同日而语了。

可能大家也注意到了,在我们生活的城市,每年都会有一天,专门鸣响防空警报。

比如咱们北京,就定在了每年9月第三个星期六的全民国防教育日这一天,没错,就是明天。

而河北省的许多城市,选在了7月7日,为的就是纪念七七卢沟桥事变。

南京呢,则是每年的9月18日,显然是为了纪念九一八。另外就是在每年的12月13日的上午10点,南京市还会再单独鸣响防空警报1分钟,专门为纪念在南京大屠杀中死难的同胞们。

至于重庆的鸣响防空警报日,选在了每年的6月5日,为的是纪念1941年的较场口防空洞惨案。

类似的情况还有很多,有兴趣的听众不妨去关注一下各个城市的情况,他们选择的鸣响防空警报的日子,通常也都和这种纪念活动相关。

其实试鸣防空警报是根据人民防空法的规定进行的。为了让公众正确识别防空警报信号,进一步增强全民防空防灾意识,提高全社会的防灾和应急避险能力,国家要求各城市结合实际每年应试鸣防空警报,日期由各地自行决定。所以,大部分地方就选择了那些有纪念意义或是跟当地有关的日子。

鸣响防空警报,就是在提醒大家牢记历史、提高防空防灾意识的同时,也对警报设备进行一下实际测试,保证整个防空警报网能够持续稳定发挥作用。

防空警报来临如何行动?

对一般人而言,如果真的遇到战争或灾害,在听到防空警报响起时,需要做的第一件事就是疏散掩蔽。关于这一点,又有些什么需要注意的地方呢?

其实,一旦遇到战争或灾害,可能在防空警报响起之前,许多疏散工作就已经展开了。

按照人民防空的规定,疏散可以分成早期疏散、临战疏散和紧急疏散三类。

对于早期疏散和临战疏散,通常是在进入战争状态之前,或是战争刚刚爆发之初,对一些特定人员、战略物资或是重要设备的疏散工作。

比方说,抗战时期,咱们北京故宫的文物运往大后方,大学南迁去昆明成立西南联大,或者是当时江南的那些工厂企业带着机器设备迁往重庆重新开工,都是这两种类型的疏散。

和我们一般人关系比较紧密的,应该还是紧急疏散,也就是在防空警报响起以后,我们所要进行的疏散掩蔽工作。

那么,当我们真的听到防空警报时,我们又该做些什么呢?

这时候我们的行动,可以概括成三句话:“辨清警报声再行动,跟随志愿者莫慌张,就地就近快掩蔽”。

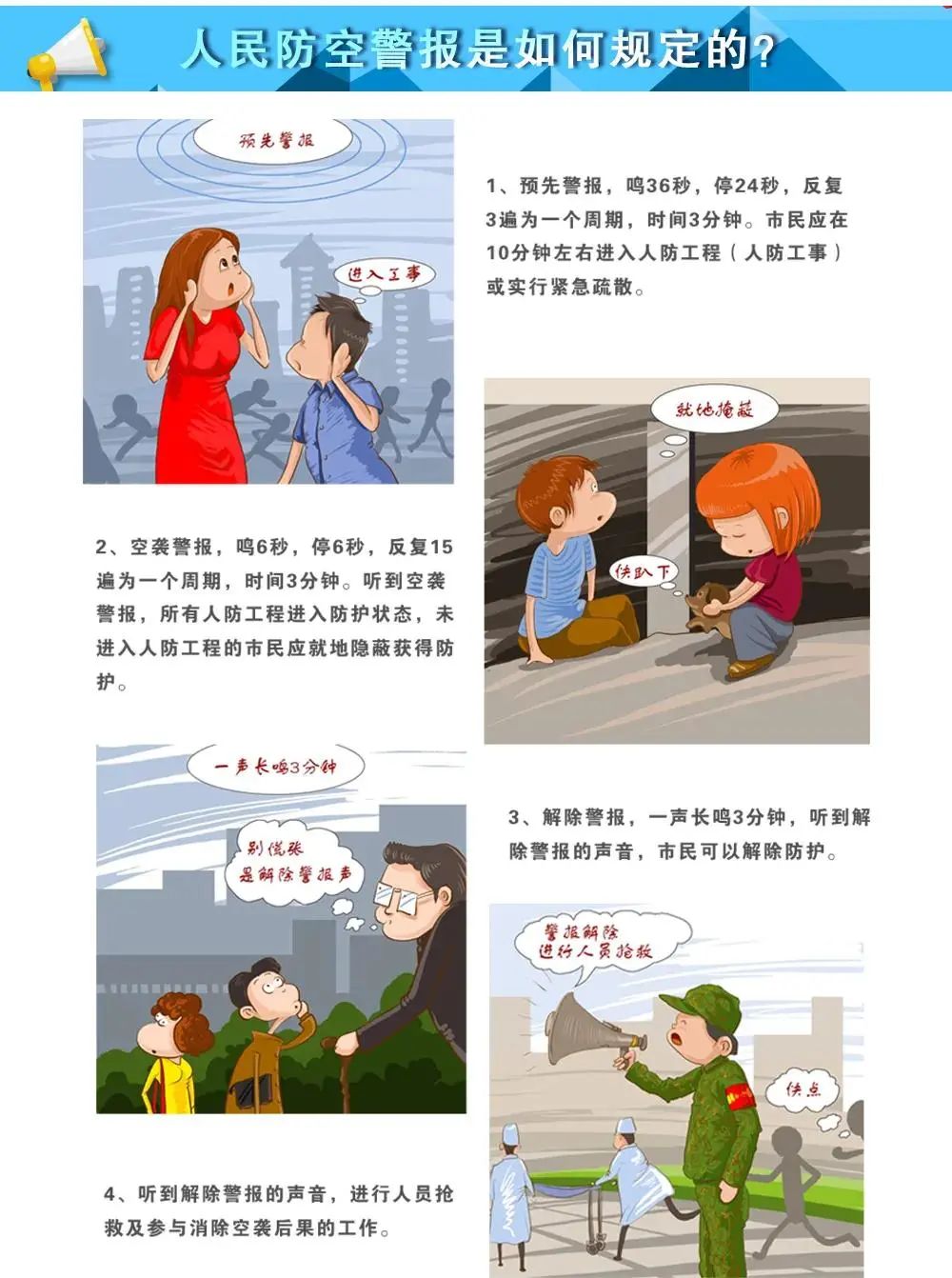

首先说第一句“辨清警报声再行动”,人防警报声有三种,分别是预先警报、空袭警报和解除警报。

预先警报的特点是:鸣响36秒停24秒,间隔反复3遍,时长3分钟;而空袭警报的鸣响方式是鸣6秒停6秒如此反复15遍,节奏更加紧促,时间同样是3分钟;至于解除警报则是一个长音一直持续3分钟。

咱再说第二句“跟随志愿者莫慌张”,人防部门每年都会组织培训人民防空志愿者,这些人就在我们身边,一旦遇到警报响起的情况,他们会及时表明自己的身份,那时候,就请大家跟随他们进行疏散掩蔽。

关于第三句“就地就近快掩蔽”,则是让大家就近寻找合适的地点进行掩蔽。

这就要求我们平时应该熟悉自己所在地附近的掩蔽场所——也就是人防工程所在的具体位置。

如果万一您恰好在一个陌生的地方,那就要尽快寻找掩蔽场所的标识,对于一般的建筑物来说,都会有清晰的标识标志出通往掩蔽场所的入口。

除了这种标识以外,大家还要熟悉类似于集结点、宿营地、物资发放点、消毒室等重要场所的标识,关于这些,在人民防空的相关宣传材料中,都能够看到,或者您上网搜搜也行。

对于这一类知识,大家一定要尽量掌握,现在虽然是太平日子,这种知识可能一辈子都用不上,但是万一万一遇到个灾害战争什么,这些知识可都是能救命的。